お口の中で起こっていること

1.歯の色

歯の色が気になりますか?

皆さんは、御自分の笑顔に自信がありますか?素敵な表情を作るには、口元が大きな役割を果たしています。当医院に来院されている患者さんの中でも、お口の衛生や審美に興味を持たれる方が年々増加していくのを実感しています。よく患者さんから受ける質問に歯の色の問題があります。みなさんが気にされる歯の色の問題には、次の様なものがありその原因や対処方法も異なります。

- 神経を失ってしまった歯

神経を失って数年経つと歯の色が次第に暗くなってきます。この場合、歯の中に漂白剤を入れる作業を間隔を空けて繰り返します。改善までの日数はその程度によって個人差が有ります。状態によっては全体を被せていわゆる差し歯にする必要があるかも知れません。 - 乳幼児期に服用した薬物の副作用によるもの

乳幼児期に服用した抗生物質の副作用により歯の色がグレーやブラウンに変色 していることがあります。 この場合すべての歯が変色していることが多く、歯にとってはリスクを伴いますが外から見える歯の表面だけを一層削りセラミックのシェルでカバーをして色を変える方法が確実で一般的です。 - 元々生まれつきの歯の色を気にしている方がいます

歯の色は真っ白であることは無く個人差はありますが黄色系や茶色系に着色しています。 本人の気にしすぎの場合もありますが、どうしても気になる場合は家庭でおこなう簡単な漂白や診療室で行う漂白など、歯の表面からの薬剤の塗布で改善させることも出来ます。 欧米で盛んに行われている方法で、最近日本でも厚生労働省から認可が下りました。 当医院でも薬剤を用意しておりますので興味のある方はご相談下さい。改善の程度には個人差があることと歯が一時的にしみるようになることがあります。 - 年令によるもの

歳を取るごとに歯の色は徐々に白さを失っていきます。改善法は?元々生まれつきの歯の色を気にしている方がいますと同様です。 - タバコのヤニ、茶渋などによるもの

タバコを吸われる方、お茶やコーヒーをよく飲まれる方の歯の表面は着色しています。 単なる着色であるので表面を専門的な道具を使って磨けば取り除くことが可能です。 歯の表側がすでに着色している場合、その裏側はかなり汚れている可能性があります。 - 歯石や歯垢、虫歯などで歯の一部が黒くなってしまっていることがあります

虫歯の場合は削って白い材料で埋める必要があります。 歯石や歯垢が沈着して茶色くなっている場合には超音波スケーラーの振動によって歯垢、歯石の除去をした後に研磨剤を使い歯の表面を滑らかにさせ再付着を防ぎます。 歯の一部が茶色くなっていて「虫歯かな?」と、思われた事が有るかも知れませんがこのような作業で簡単に解決できる場合も有ります。 当院では、歯周病や虫歯によって歯を失わない為に上記の様なクリーニング(PMTC)を定期的に行っております。

2.歯並びのよさ

歯並びのよさだけじゃ安心できない

体調不良をひきおこす、かみ合わせに要注意

「歯並び」というと、つい前歯の歯並びのことだけを考えてしまいがちです。たしかにきれいに整った口元なら、あまりトラブルを感じないだろうし、矯正の必要もなし、と思うのが自然。でも体への影響を考えると前歯よりもむしろ奥歯の方が大切で、しかも上下の歯がうまくかみ合っているか、ということが最も重要視されているのです。「歯並びがいい」=「かみ合わせがいい」とは必ずしも言い切れません。どんなきれいな歯並びの人でもかみ合わせが悪いと言うことは十分ありうるのです。上下の「かみ合わせ」が悪いと口の中と体の両方に不調を引き起こす原因ともなります。口を開いてみて、どうもうまくかみあってないようだという場合、次のような症状に思いあたったら、体調不良の原因のひとつとして「かみ合わせ」を疑ってみては?

★体に表れる症状として

・頭痛 ・肩こり ・手足のしびれとむくみ ・顔のゆがみなどがあります

ところで、一口に「かみ合わせ」がさまざまな体調不良を引き起こすといっても、その症状を引き起こす仕組みがわからなければ、なかなか実感が湧かないかも。そこでその仕組みについてざっと説明してみましょう。

- 上顎と下顎との協調で、かみ合わせの位置が決まる。

- 歯が抜けたまま放っておいたり、歯がすり減ったりしてしまうと、かみ合わせは左右不対称で行われるようになる。かみ合わせのしやすい側の筋肉ばかりが使われようになり、頭がそちら側に倒れ結果首に大きな力が作用する。

- 頭がいずれかの方向に倒れると、正しい姿勢でいることが難しくなり、姿勢が悪くなる。

- 頭の位置が前に倒れたり、かみ合わせのしやすい方に倒れたりすることで、頚椎や脊椎が変形し、頭痛、肩こりなどさまざまな症状を感じるようになる。

たとえば、左の奥歯が抜けたままだったり、虫歯や歯槽膿漏などでかめない状態が続いてしまうと、無意識のうちに右でばかりかむようになり、口の右端は上がり、右目の目尻は下がり、右肩が上がるといった、からだ全体がゆがんだ状態になります。また右側の顎の筋肉も大きくなり、誰の目にも異常は明らかになります。左右の奥歯でバランスよくかむことは重要なことです。悪いところがあったら早めに治すように心がけましょう。

3.子供の受動喫煙

下の写真は健康な乳歯列のお子さんの口の中です。ピンクの歯ぐきに可愛い歯が出ています。下の2枚の写真はお家に喫煙する形がいるお子さんの口の中です。歯ぐきに帯状にヤニがついています。お家やお子さんの前での喫煙は控えめにしましょう

4.歯の神経について

歯 に神経があることはみなさんもご存じのことと思います。神経があることによって歯は冷たいものにしみたり、痛んだり、固いものや軟らかいものを感じ取ったり することができます。歯の神経には大きく分けて2つあります。

一つは歯の中にある神経です。

一般の方が神経と呼ぶものがこれで専門的には歯 髄と呼ばれています。この歯の中にある神経は冷たいもや熱いものを痛みとして感 じます。また虫歯が進行してバイ菌が入り込んで来たときにも痛みを感じ、ひどい 場合には神経を取る必要がでてきます。この歯髄という神経の中には血液が流れて いて歯全体に栄養を送っています。そのため神経(歯髄)のある歯は生きている歯、 神経(歯髄)の無い歯は死んでる歯と考えられ、生きてる木と枯れ木に例えられま す。神経(歯髄)を失った歯は弱く割れやすくなり、色も悪くなってしまいます。 歯にとって決して良いことではありません。自分で歯に穴が空いてしまったことに 気づいた時はもうすでに神経(歯髄)に近づいてしまっていることが多いようです。 神経を取ってしまえば痛まないで済むというのはあまり良い考えではありません。 神経が無くなってしまうと、虫歯が進行しても気づかず、抜歯しなければならい程 悪くしてしまうことがあります。

もう一つの神経は歯の根の周りにある神経です。

この神経はあまり一般の方には 知られていませんが、専門的には歯根膜と呼ばれ、歯に加わった力を感じる神経で す。柔らかいものと硬いものとの違いを感じ、例えば御飯の中に小さな石が入って いた時などに敏感に感じることができます。ものを食べていて噛みごたえが良いと いうのはこの歯根膜が大きく役立っています。歯を失って入れ歯になってしまうと、 食べていてもおいしくないと言われますが、この歯根膜を失ってしまったことが大 きく影響しています。入れ歯になってしまっても、1本でも多くの歯を残しておく ことはとても大切なことなのです。神経(歯髄)を取った歯でも痛むことがありま すが、これは歯根膜という神経に炎症が起こったためにおこる現象です。痛む原因 には神経(歯髄)を取った後の経過が悪い場合と歯槽のう漏による場合があります。 噛んで痛むというのはあまり良い徴候ではなく比較的重症な場合が多いようです。 早めに診察を受けるようにしましょう。

5.口内炎について

「口の中に白く丸いものができ、触ると痛く、ひりひりして、食事がしにくい。」といった経験をお持ちの方がいると思います。何らかの原因で、口の中の粘膜や舌に起こる、この「白く丸いもの」は一般的に口内炎といいます。症状は、痛み、腫れ、出血などで、特に食事に関わる働きが障害されますが、症状の悪化に伴い、体力低下などの身体的苦痛はもちろんのこと、イライラや不眠など精神的にも大きな苦痛を伴います。

- ・口内炎の原因

はっきりした原因は残念ながら、わかっていません。栄養不良、特にビタミンB2の欠乏症、心身の疲労による抵抗力の低下(風邪や肺炎、胃潰瘍、貧血などの内科的疾患の時)、細菌やウィルスの感染(ヘルペスや麻疹、手足口病などのウィルス性疾患)歯ブラシがぶつかったり、食事中、誤って噛んでしまったりする物理的刺激や入れ歯が合わない時の機械的刺激などがあるようです。 - ・口内炎の予防

- 口の中を傷つけないよう気をつけましょう。

- 歯ブラシは硬すぎない、柔らかいものを選び、歯磨き時の強いブラッシングは避け、歯肉マッサージによるは肉の強化に心がけましょう。

- 入れ歯が合わない時は早めに調整しましょう。

- 口の中を清潔に心掛けましょう。

日頃から毎食後の歯磨きやうがいを習慣づけましょう。 - 体調を整え、健康に過ごしましょう。

- バランスの良い食事、ビタミン(特にビタミンB2)を多く含んだ野菜やお魚をとるよう心掛けましょう。ビタミンB2を含有したビタミン剤の服用で効果がみられることもあります。

◆ビタミンB2成人一日所要量◆ ◆多く含まれる食材◆

男性:1.2mg 野菜:アスパラガス、小松菜、しいたけ、にら

女性:1.0mg お魚:さんま、さば、たら、いわし - 過労を避け、寝不足にならないよう睡眠は十分にとりましょう。

- バランスの良い食事、ビタミン(特にビタミンB2)を多く含んだ野菜やお魚をとるよう心掛けましょう。ビタミンB2を含有したビタミン剤の服用で効果がみられることもあります。

- 口の中を傷つけないよう気をつけましょう。

- ・口内炎の治療

ほとんどの場合は、自然に治ります。しかし、なかなか治らない時や痛みが激しい時は、患部に「アフタゾロン」という薬を塗布し、経過を見ます。必要な方は薬をお出ししますのでお気軽に、ご相談ください。

6.顎の痛みの原因は何?

朝 起きたとき顎が痛む、大きな口を開けると音が鳴る、口が開きづらいなど顎の関節には様々な症状が出たりします。原因はそれぞれの症状によって異なり、筋肉が原因であったり、関節が原因であったりします。しかしすべてにおいて治療が必要なわけではありません。

~顎の周りの筋肉が原因?~

たとえば朝起きた時に顎の筋肉が痛むのは、夜寝ている間のくいしばりにより、筋肉が一時的に疲労して顎の周りの筋肉が痛んでいたりします。就寝中のくいしばりや歯ぎしりは精神的に疲れている時やストレスなどが原因と考えられます。このような場合は、寝る前にリラックスしたり、上を向いて寝たりするといいでしょう。何 らかの理由で歯を失った場合、適切な処置を行わずそのままにしておくと、左右均等にかむことができず歯が残っている方で咬むようになります。そうすると左右どちらかの筋肉に負担がかかり、また関節にも影響がでる可能性があります。歯を失った時にはそのままにせず適切な処置が必要です。どちらか一方で咬むような癖がある方は、肩こりなどの症状がある場合も多いようです。左右均等に咬む事は姿勢や肩こりなどといった面でも重要なことです。

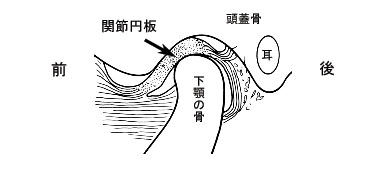

~顎の関節が原因?~

顎をあけた時に音がなるのは顎の関節の中が原因です。これは顎の関節の中にある関節円板と下あごの関係のより音が鳴ります。音が鳴る程度では特に処置を必要としませんが、わざと音を鳴らしたりすると症状が悪化して治療が必要になることがあるので注意しましょう。また口が開かなくなったり、開ける時に痛いような時は関節円板に問題があったりしますので処置が必要です。このような時はご相談ください。顎 の関節は体の中で唯一の左右が同時に動く関節です。そのためどちらかが悪くても障害が でます。頻繁に顎の痛みがあるような方は以下の事に注意が必要です。

ストレス…知らないうちに噛みしめたり、歯ぎしりをして筋肉や関節に負担を与える。 食 生活 …スルメなどの硬い物をよく食べる。 ス ポーツ…ラグビーなどのコンタクトスポーツや運動時の噛みしめ。 異 常習癖…パイプを加えたり、日中の噛みしめ。 気 温 …スキーなどの寒冷地に行った時一時的に悪くなったりする。

以 上のことは誰しもが注意すべき事ではなく、顎にいつも違和感があるような方についてのことです。しかしこれらを気をつけることによって、顎の関節だけでなく、歯にも負担を減らすことができ、歯がすり減ったり、割れたりなどと言った症状も予防できます。特 に症状がないような方は神経質になることはありませんが、症状が徐々にひどくなったり、口が開かないような方はご相談ください。

7.知覚過敏

歯がしみることがありますか?

最近冷たいものがしみたり、歯ブラシが当たるとチクチクすることありませんか? なんでもない歯でも時々しみることはありますが、知覚過敏になっている可能性もあ ります。歯がしみるのは歯の中に歯髄(一般に神経と呼ばれるもの)があるためです。 神経は歯根の先の小さな穴から歯の中の象牙質に細かな枝をだして栄養を送る働きを しています。歯を削ったり虫歯がひどくなると痛みがでるのは神経があるためです。 通常象牙質は硬いエナメル質や歯肉に覆われていて、冷たい水や歯ブラシなどの刺 激では痛むことはありませんが、虫歯がエナメル質の中まで進んだり強いブラッシン グや歯槽膿漏で歯肉が下がって象牙質が露出すると歯ブラシで少しずつ削れてしまい 神経に近くなってしみたり痛みがでたりします。固いものが好きな人や、歯ぎしりを する人は根本の象牙質がはがれたり欠けたりしてしみることもあります。

しみる原因はいくつかあります

- 虫歯でしみる場合は

虫歯の部分を削り金属やプラスチックで覆います。金属で覆った場合は熱が伝 わりやすいので入れてしばらくはしみることもありますが、徐々にしみなくなります。 - 歯肉が下がってしみる場合は

知覚過敏用の歯磨剤(「シュミテクト」など)を使ったり、フッ素やコーティングを塗ることによっ ておさまることもあります。 - 根本の象牙質が欠けてしみる場合は

強いブラッシングや咬み合わせで根本が欠け、爪 がひっかかるぐらい削れた場合(楔状欠損)は薬を 塗ったり表面をコーティングします。ひどい場合は 欠けている部分にプラスチックを詰めます。 - 以前治療した歯がしみる場合は

治療して長い時間がたっていると接着剤が溶けて なくなっていたり、かぶせたもののわきから新たな 虫歯になっていることもあります。この場合は治療し 治す必要があります。